慶應義塾大学の研究室とともにリノベーションを行ったこの場所は、2019年に太田市景観賞の大賞を受賞。また、2022年のJIA日本建築大賞でも最終現地審査のうちのひとつに選ばれるなど、建築作品として高く評価されたこともあり、建物や空間の魅力にも惹かれる多くの人が訪れます。

OTA ART GARDEN (以下OAG) のプロデューサーで、この建物のオーナーでもある中村政久さんに、この場所のヒストリーを伺いました。

18歳で群馬から東京へ、東京藝術大学美術学部デザイン科を卒業後、クリエイティブディレクターとして名だたる企業の広告やブランディングを手掛けてきた中村さん。日本企業の海外展開の戦略を担当するなど世界中を駆け巡り、60歳近くまで故郷のことを顧みることができていなかったそうです。

ご実家の商店は、中村さんのお祖父様が興し昭和13年に建てられたもの。往時の規模より縮小したものの、中村さんのお母様がずっとご商売を営んでいました。しかし、28年前に高齢のお母様が倒れ入院したことをきっかけに、お母様の暮らしのことや傷みが進む建物のことなど、どうしようか考え始めたそうです。

長年ビジネスの最前線にいた中村さんが考えに考えても、ここではどんな商売も上手くいく見込みが立ちづらい。土地は借地なので、解体して更地にして返そうか、どうしようか。そうこう考えているうちに、同じく借地だったお隣の酒屋さんが解体費用で数百万かかったという話を聞きました。

「うちはお隣の倍の大きさがあるから、解体費用も最低でも倍かかるのかもしれない…。いずれにしろ費用がかかるなら、もともと建築のことも嫌いではないし、直して活用しようという気になったんですね。」

年齢とともに仕事も落ち着いてきたこともあり、自宅もここから近いところへ移し、東京とのアクセスも良い東武線沿線のこの地に仕事の拠点を移すことにしました。

そんな時に、中村さんの藝大時代からの友人で画家の井上悦治さんから、ご子息で建築家の井上岳さんを紹介されます。当時大学院生だった岳さんが慶應義塾大学理工学部でホルヘ・アルマザン准教授の助手を務めていた縁で、ホルヘ研究室のゼミの教材としてこの場所を提供することになり、2015年から改修プロジェクトが始まりました。

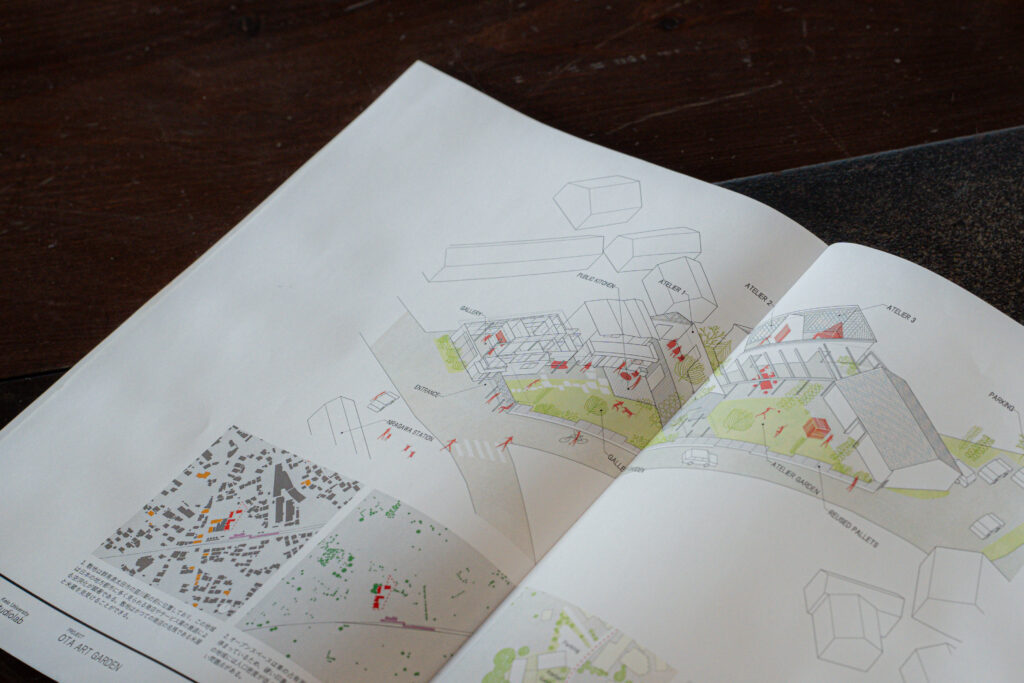

スペインの建築家であるホルヘ准教授は、日本では環境デザインを研究し教鞭をとっています。この建物や敷地全体が、この地域の中でどんな存在になるのか、どんな働きをするのか。そういった視点から学生が考える場所作りのプランが提案されることになりました。

まず周辺一帯の地域のことを調査するところからスタート。郊外の商業化によって駅前ではあるものの商店街が活気を失っていること、通学で駅を利用する人の行き来はあるものの人が留まり過ごせるような場所がないこと、緑が少なく”硬い”印象があることなどがこの地域の特徴として浮き彫りになりました。

さらに学生たちは、設計図のない古い建物のありとあらゆるところを測量し図面化しました。米蔵の中に残されていたフォークリフト用の木製パレットまでも、ひとつひとつ測量して番号をつけ、膨大なデータとして論文資料に記されました。そういった丹念な調査・研究作業を経て、この地域にどんな場所を作りたいか、研究室の思い描いたものを中村さんへ提案。仕事柄、中村さんがたくさんのアート作品を所蔵していたこともあり、米穀・飼料商として使われていた建物と広い敷地を、ギャラリーやアトリエのある「アートガーデン」としてまちに開き、地域の人々が集い日常を豊かにできる場所を作るという案が固まっていきました。

「学生が中心になって考えていくので、当初は現実性のない奇抜なリノベーション案も色々出てきて面白かったですよ。例えば、半透明の屋根でファサードを全部囲みましょう、みたいな。夢のあるプランが出てきましたね(笑)。」

検討の結果、6棟あった建物は減築して5棟へ。商店だった表の建物はギャラリー兼カフェへ、続く2階家は広々としたパブリックキッチンのある建物へ、精米加工場や米蔵は大きな空間を活かしたアトリエへとリノベーションすることが決まりました。

また、改修工事に用いる資材は新しいものを極力使わないというコンセプトも大きな特徴でした。この場所に残されていたものや、解体工事で出た廃棄物を再利用して場所作りが進められました。例えば庭を囲む塀は、先ほどの木製パレットを再利用して学生たちがデザインしたもの。パレットの塀をよく見ると「中村新二商店」と中村さんのお父さんの時代の屋号が入っていたりします。ほかにも、解体で出たガラス戸の建具を別の場所に移して意匠として使ったり、葺き替えた古い屋根瓦を地面に埋めて庭の舗装に使ったりと、積み重ねてきた時間を受け継ぎながら生まれ変わったこの場所のヒストリーをあちらこちらで感じることができます。

学生が不得手な予算管理の部分を中村さんがサポートしたり、このプランを形にしてくれる工務店がなかなか見つからなかったりと苦心したところもありましたが、DIYも積極的に行って作り上げていきました。

「リノベーションの現場って一気に作業ができないところもあるから、時間がかかっちゃうんですよ。大工さんが週に1日だけ工事に来て、次の工程は翌週、みたいなこともよくあって。その合間に僕がDIYでできるところを進めていったんです。」

大学が長期休みになると、ホルヘ研究室の学生も泊まり込みでDIY作業に加わり、片付け・解体や塗装、塀の制作などが行われました。先生がスペイン人ということもありゼミの学生もスペイン語圏の留学生が多く、彼らとの交流も面白かったそうです。

「最初はこの辺にあるラーメン屋さんとか定食屋さんとかに食事に連れて行ったんですけど、一日経ち、二日経ち、ちょっと元気がなくなってくるんです。どうしたのかと思ったら、『パンやチーズが食べたい。』って言うので、彼らが好む硬いパンとか本場のチーズを買ってきて。果物やワインも並べて、外にテーブルセッティングしてシエスタみたいにゆっくり昼ごはんをしてもらったら、次の日からたちまち元気になって、作業の動きも全然違うんですよ!僕らが外国でお米を食べたい、味噌汁を飲みたい、っていうのと一緒なんですよね。シンプルなものでも、馴染んだ食事ってすんごく元気になるんだなって(笑)。」

色々なストーリーに溢れた OTA ART GARDEN。記事後編では、リノベーションによってどう生まれ変わったのか、中村さんがOAGをくまなく案内してくれます。

Contact お問い合わせ

古民家を所有している方

空き古民家、どうしよう。古民家の処分(売却、賃貸借)てどうすればいいの?

古民家を活用したい方

古民家を活用してみたいけど、購入?賃貸?どちらがいい?

民間事業者の方

行政、まちづくり会社、不動産会社、設計事務所、工務店、移住コーディネーター等。

コミンカコナイカ事業にチームメンバーとして参画しませんか?